The Swimmer (F. Perry) : On ne peut entrer deux fois dans la même piscine

4 participants

The Swimmer (F. Perry) : On ne peut entrer deux fois dans la même piscine

The Swimmer (F. Perry) : On ne peut entrer deux fois dans la même piscine

Tourné en 1966, le film de Frank Perry, The Swimmer, n'est sorti qu'en mai 1968.

Quelques semaines avant, était sorti un autre film qui se déroulait entièrement autour d'une piscine, et qui s'accordait peut-être davantage à l'été qui se préparait.

(The party)

Le même été 68, on découvrit, au sud de Paestum (Italie) une tombe remontant au temps des colonies grecques, et représentant, sur les côtés, un banquet, et sur la grande dalle de couverture, un plongeur faisant le grand saut au-delà du monde connu.

"The Swimmer" nage entre ces deux rives : ça commence comme The Party, ça se finit un pied dans la tombe.

Dernière édition par Eyquem le Dim 28 Nov 2010 - 17:24, édité 1 fois

Eyquem- Messages : 3126

Re: The Swimmer (F. Perry) : On ne peut entrer deux fois dans la même piscine

Re: The Swimmer (F. Perry) : On ne peut entrer deux fois dans la même piscine

la plus belle scène est celle avec l'ancienne nounou de la famille qui était secrètement amoureuse de Lancaster, on pense forcément à The Graduate mais ça m'a aussi évoqué Philip Roth. Sinon le film a ses défauts mais je ne sais plus lesquels.

J'ai vu qu'il ressortait au Grand Action.

J'ai vu qu'il ressortait au Grand Action.

Re: The Swimmer (F. Perry) : On ne peut entrer deux fois dans la même piscine

Re: The Swimmer (F. Perry) : On ne peut entrer deux fois dans la même piscine

j'aime beaucoup l'élan de folie du début, celui qui le décide à rentrer chez lui "à la nage", c'est à dire en allant de piscine en piscine, comme s'il s'agissait de la seule et de la dernière aventure possible pour lui. Et de piscine en piscine il ne cesse de se justifier auprès de ses amis, l'entêtement à vouloir absolument réussir ce défi est aussi très beau.

Re: The Swimmer (F. Perry) : On ne peut entrer deux fois dans la même piscine

Re: The Swimmer (F. Perry) : On ne peut entrer deux fois dans la même piscine

hello pH,

Et encore : c'est à supposer que ces baignades se déroulent "réellement", et que ce défi, si c’en est un, Lancaster le relève et l'accomplit jusqu'au bout. Or c'est pas du tout sûr. On finit pas comprendre que ces baignades sont une sorte de voyage dans le temps.

(Il y a un film qui est sorti dernièrement en reprenant cette idée, littéralement :

"It must be some kind of …hot tub time machine"

Je ne l’ai pas vu, mais j'avais trouvé la réplique hilarante. En fait, c'est déjà l’idée de The Swimmer, la piscine à voyager dans le temps.)

Tout ça pour dire que j'y allais en pensant voir un film avec Lancaster en maillot de bain, le genre pas trop cérébral. Et finalement, je me suis retrouvé devant un truc qui avait plus de rapports avec Marienbad ou Copie Conforme, qu'avec, disons, Le Corsaire rouge.

Film vraiment étrange. Je n'arrive pas à savoir s'il est beau ou raté. Les deux peut-être bien, indissociablement. Par exemple, j'ai trouvé que le jeu de Lancaster sonnait constamment faux. On le voit rouler des mécaniques, plonger au ralenti, un vrai dieu, comme s'il n’avait pas changé de maillot de bain depuis la fameuse baignade de From here to eternity. Et dans le même temps, le scénario s'ingénie à le placer dans des situations de plus en plus scabreuses : on le voit draguer une gamine à peine plus âgée que ses filles (la scène dont tu parles), se trimballer presque nu au milieu d'une gentry en costume cocktail où il fait tache, essayer de reconquérir une ancienne maîtresse honteusement jetée... comme si Lancaster ne s'apercevait jamais de rien, du néant qu'est l'existence de son personnage.

C'est très curieux, parce qu'il donne toujours l'impression de ne pas être dans le même film que les autres, de ne pas jouer la même scène qu’eux. Mais pour le coup, cette apparente maladresse, ce jeu faux, colle bien au sujet du film - puisque c'est l'histoire d'un type qui ne voit pas son monde s'écrouler autour de lui, et qui, au fur et à mesure de ses baignades, bascule dans une autre dimension du temps, de plus en plus décalé, déplacé, continuant à jouer le winner d’antan, pendant que les autres lui envoient ses quatre vérités à la figure et dénoncent l’imposture.

(Ce qui me rappelle les reproches que j’avais pu lire ici ou là, sur le jeu de Binoche dans Copie Conforme. Binoche avait été fatale au cinéma de Kiarostami : ça tournait au réalisme à la française, etc, disait-on – et c’est vrai que le jeu de Binoche a quelque chose d’usant, de fatigant, par sa convention. Mais précisément, c’est le sujet du film de le faire apparaître comme tel et de maintenir le spectateur dans une hésitation constante, où alternativement il croit à la fiction qu’il voit, ou bien regarde une actrice en train de jouer sa partition.

Pareil dans The Swimmer : c’est important que le jeu de Lancaster nous fasse prendre de la distance par rapport à la fiction, pour qu’on regarde l’acteur jouer.)

Un film donc plutôt proche des expériences à la Resnais ou à la Kiarostami – sous ses apparences de mélo hollywoodien. Faut voir les premières minutes du film, entendre le thème de Marvin Hamlisch – superbe d’ailleurs :

http://www.tcm.com/mediaroom/index.jsp?cid=317807

un travelling ébouriffant, suspendu en l’air on ne sait comment, qui passe à travers les feuillages pour accompagner le plongeon de Lancaster depuis la forêt jusqu’au bassin.

Le thème musical annonce d’entrée la couleur : "la fin est proche, c’est le dernier plongeon, le grand saut" – et Marvin Hamlisch n’aura aucun mal à transformer le thème en marche funèbre dans la dernière scène.

Je ne sais pas trop ce qu'Héraclite voulait dire par "On ne peut entrer deux fois dans le même fleuve" - mais qui le sait de toute façon ? Ce mec n’était pas à une obscurité près, à ce qui paraît. Mais bon : admettons qu’on comprenne. On n’entre pas deux fois dans le même fleuve vu qu’un fleuve c’est de l’eau qui coule, que c’est jamais le même – bien qu’on dise que c’est le même, pour la commodité de l’entre-compréhension universelle. C’est le même fleuve et c’est pas le même : ainsi va la vie, faut que vogue le navire.

Soit. Mais dans une piscine ? On se dit c’est sans risque. Une piscine, c’est toujours la même. L’eau ne s’écoule pas, ni dans un sens ni dans l’autre, ni en avant ni en arrière. J’avais déjà attiré l’attention des forumeurs sur ce point essentiel en écrivant sur « Un homme qui crie », autre film sur un homme qui perd tout, et qui commence aussi dans une piscine pour finir dans un fleuve. Je suis en bonne place pour devenir un genre de spécialiste mondial de cette question épineuse : « De la piscine au fleuve : images du temps et expérience de la finitude, d’Héraclite à Burt Lancaster ». C’est un titre qui en jette. Et c’est une véritable aubaine pour les Spectres, vu que depuis, ce forum fleurit de tout un tas de bannières publicitaires pour des filtres à piscine, qui vont nous rapporter un max, de quoi nous acheter une deuxième villa à Deauville.

Bref.

On se disait donc, qu’à défaut d’entrer deux fois dans le même fleuve, on pouvait se consoler à l’idée qu’on pouvait se baigner deux fois dans la même piscine. On ne sait pas trop ce qu’on gagne au change pour l’instant, mais en attendant, ça a quelque chose de rassurant de savoir qu’une telle chose est possible.

Donc le film commence sur cette drôle d’idée : Lancaster décide de rentrer à la nage (« I’m swimming home », c’est sa formule), en traversant la piscine de toutes les propriétés qui le séparent de chez lui. C’est une idée super, à l’en croire, et il a tout ce qu’il faut pour y arriver : un maillot de bain, une forme d’enfer, et des amis friqués. Ils sont même tellement friqués ses amis qu’ils peuvent se payer le luxe de ne pas se baigner dans leurs piscines ; on les y voit jamais, et c’est déjà un signe de la déchéance sociale qui guette Lancaster, lui qui passe son temps à piquer des têtes, et qui finit, c’était à prévoir, dans une piscine municipale, la seule où il y ait plein de monde, où il se perd, anonyme, parmi la foule sans visage des baigneurs.

(On peut s’interroger ici sur la portée de telles images : si la piscine privée est le signe d’une vie sans authenticité, aller à la piscine municipale est le signe d’une vie ratée. Séguéla aurait pu le dire. Mais passons. Avec les Américains, faut pas s’étonner : pour eux, une piscine municipale, ça doit être le début du communisme, la fin des haricots.)

Cet alignement de piscines, Lancaster a l’idée d’appeler ça la « Lucinda River », du nom de sa femme. C’est une idée bizarre, au moins autant que celle de rentrer à la nage. Pourquoi appeler « rivière » une série de piscines, alors que c’est justement l’avantage d’une piscine, de ne pas être une rivière, d’être un lieu sûr, qui ne change jamais, sur quoi on peut compter ? C’est-à-dire : pourquoi réintroduire du temps, du mouvement, là où Lancaster avait la sécurité de l’immobilité, la certitude de rester ce qu’il est, de ne pas voir le temps lui échapper, en se baignant, pour l’éternité, dans la même piscine ?

Le voilà en tout cas parti pour une aventure qui promettait d’être la moins aventureuse que l’homme ait jamais imaginée. Imaginez : nager d’une piscine à l’autre pour rentrer à la maison. Tu parles d’un défi : un voyage de retour vers la sécurité conjugale du home, et tout ça sans même descendre le cours d’une rivière ou s’élancer sur la mer couleur de vin, comme Ulysse. Non : juste en plongeant d’une villa à l’autre, d’un martini à l’autre, dans le coin le plus prospère du Connecticut, sous le beau soleil d’été de 1966 – le plus bel été de l’histoire, toutes les chansons pop le disent. Pour l’aventure, on repassera. Le temps s’est figé au bord de la piscine, sous le soleil exactement. From here to eternity, il n’y a qu’un plongeon ; Lancaster se jette à l’eau : quel héros.

Sauf que rien se passe comme prévu. Fallait s’y attendre. Pour une raison simple : dès qu’on comprend le mouvement comme ce qui passe par une série de points, ou qu’on pense une rivière comme un simple alignement de piscines, ça ne peut qu’amener à des paradoxes temporels. Comment le mouvement peut-il se décomposer en une série de points, de coupes immobiles ? Comment une série de piscines pourrait-elle former la moindre rivière ? C’est un paradoxe bien connu que si on confond le mouvement avec l’espace parcouru, le mouvement n’atteint jamais son but (paradoxe de la flèche qui n’atteint jamais sa cible, parce qu’elle doit d’abord parcourir la moitié du chemin, puis la moitié de cette moitié, puis la moitié de cette moitié, et ainsi de suite, à l’infini, sans que la flèche de Zénon se fiche jamais dans la cible vu qu’il lui reste toujours à parcourir la moitié de l’espace qui la sépare de la cible).

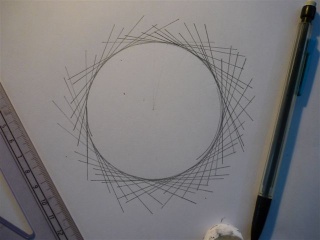

Le film propose donc une curieuse image du temps, qu’on pourrait dessiner sous la forme d’un cercle brisé. A un premier niveau, le temps se brise en une série elliptique de scènes disjointes les unes des autres, une suite discontinue de stations à quoi correspond l’alignement des piscines traversées par Lancaster, et qu’il parcourt en faisant des bonds dans l’espace qui sont aussi des sauts dans le temps. A un second niveau, cette série discontinue ne bifurque pas dans toutes les directions comme le labyrinthe de Marienbad : elle finit par se boucler en prenant la forme d’un cercle qui ramène effectivement Lancaster à la maison, à son point de départ et d’arrivée.

Pour donner à ce texte une apparence de sérieux, on pourrait dire que le temps, dans The Swimmer, est ainsi à l’image d’une série de tangentes qui finirait par décrire un cercle.

Comme ça :

(schéma 1)

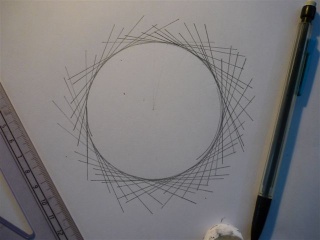

A titre de comparaison, le schéma temporel de Marienbad, fourni par Resnais et Robbe-Grillet (Cahiers du cinéma n°125) est infiniment plus complexe et fuyant, et ne s’apparente à aucune figure géométrique reconnaissable, sinon à une partition de musique.

Comme ceci :

(schéma 2)

A l’idée d’un temps qui s’écoule tout uniment comme un fleuve se substitue donc, à un premier niveau, l’image d’un temps disjoint en une série de piscines séparées les unes des autres. Si bien que Lancaster ne peut passer d’une piscine à l’autre sans, en même temps, sauter d’un temps à l’autre, faire des bonds dans le temps, dans l’avenir ou dans le passé, on ne le sait pas trop. Il se retrouve confronté à la petite baby sitter de ses enfants, qui a trouvé le temps de grandir, on ne sait pas quand. Puis il fait face à des amis à qui il doit de l’argent, alors qu’il se croit riche, pas du tout dans le besoin. Puis à une maîtresse qu’il a abandonnée, mais c’est à peine s’il s’en souvient, à croire qu’il ne l’a pas vécu ; et tout ça, sans qu’on arrive à savoir si ces rencontres permettent de reconstituer son passé (ce qui lui est arrivé avant que le film commence), ou s’il avance à grands bonds discontinus dans son propre avenir, et que chaque étape, au bord de la piscine, lui permet d’apprendre ce qu’il a loupé dans l’ellipse de quelques années qui le fait bondir, sans continuité, d’une piscine à l’autre. C’est comme une course en ligne droite où le coureur, totalement désorienté, se perdrait à mi-chemin, et ne trouverait plus l’arrivée. Ou alors, c’est un long sommeil entrecoupé d’éveils, où le dormeur aurait besoin d’apprendre ce qu’il a manqué dans l’intervalle. Un peu comme dans Inception ; la piscine jouerait le rôle du « kick » qui permet à Lancaster de se réveiller et de se demander où il se trouve. (dans la critique des Cahiers, ils évoquent « Rip Van Winkle », un des contes américains fondateurs, où le vieux Rip s’endort vingt ans au pied d’un arbre, et ne reconnaît plus à son réveil, le monde qu’il a quitté ; ce qui change dans The Swimmer, c’est que Lancaster est une sorte de Rip Van Winkle somnolent, qui ne cesserait pas de s’endormir et de se réveiller.)

A ce premier niveau, le film prend l’apparence d’une chronique sociale. On est à la veille de 1968. Les modèles identifiants des années 50 fuient dans tous les sens. Et le parcours de Lancaster se comprend alors comme un « processus de démolition » (selon la formule de Fitzgerald, l’influence revendiquée de John Cheever, l’auteur de la nouvelle dont le film s’inspire).

Si vous ne voulez pas connaître la fin, c’est le moment de vous boucher les yeux. Déjà que j’en ai pas mal dit.

Finalement, Lancaster rentre bien à la maison. Mal en point, éreinté, transi, avec la pluie qui s’est mise à tomber sans désemparer. Il fait moins le malin maintenant. Et qu’est-ce qu’il trouve ? Une porte close, une maison vide. La femme a disparu. Les enfants aussi. Entre temps, on a appris que sa vie n’était pas, n’était plus si idéale. Il avait tout, une femme, des enfants, une villa. Il n’a plus rien, à part des dettes monstrueuses ; même l’épicier du coin ne se gêne plus pour lui réclamer devant tout le monde le fric qu’il lui doit, c’est dire s'il a touché le fond. Ses filles sont des délinquantes aux dires du voisinage : on ne sait pas, mais elles ont dû entendre Dylan brancher sa guitare et prendre la route 66 pour la Californie, avec des motards. Ca leur disait plus rien de boire des martinis avec papa, au bord de la piscine. On les comprend.

A un second niveau, les lignes discontinues finissent par décrire un cercle. Le temps forme une boucle, un cercle brisé, sans point de départ ni d’arrivée ; une roue dans quoi l’homme tourne sans cesse. En un sens, quand Lancaster parvient chez lui, il atteint seulement un point de relance : le voyage ne l’a pas mené ailleurs mais à son point de départ (le home) ; le point d’arrivée est en même temps un point d’origine, conformément au voyage de retour qu’il a entrepris.

Ce temps cyclique, auquel les lignes discontinues se rapportent, explique qu’on ne sache jamais si Lancaster, d’une piscine à l’autre, avance dans l’avenir ou revient sur ses traces, sur son passé. C’est, de manière indécidable, l’avenir qui fait retour ; ou bien le passé qui se tient en embuscade pour le ramener à son point de fuite, indéfiniment.

On pourrait très bien imaginer ainsi que la scène finale ne soit que l’avant-dernière, celle qui précède la toute première scène du film, où on voyait Lancaster surgir du bois, sans qu’on sache d’où il venait, lui-même ayant perdu la mémoire et partant à la recherche de ce qu’il a oublié-refoulé – le désastre permanent que fut, que sera, sa vie. On pourrait très bien imaginer que la fin ne soit qu’un replay et que Lancaster recommence, indéfiniment, à tourner dans sa roue, d’une piscine à l’autre. Le parcours de Lancaster s’approfondit alors d’une dimension existentielle : ce n’est plus seulement le processus de démolition par quoi se trouvent dénoncés les modèles sociaux de réussite promus par l’Amérique publicitaire des années 50. C’est, de manière plus essentielle, plus émouvante, la voie de l’homme qui ne cesse pas d’oublier et de se ressouvenir qu’il va vers sa mort, et qui s’entend sans cesse rappeler, raconter au futur antérieur, le désastre qui l’attend à chaque instant, depuis toujours.

Oui, mais on ne peut pas dire que ça va en s'arrangeant ensuite. Son entêtement n'a rien de "beau" je trouve : on s'aperçoit assez vite que c'est la dernière lubie d'un beau salaud.Présence Humaine a écrit:j'aime beaucoup l'élan de folie du début...

Et encore : c'est à supposer que ces baignades se déroulent "réellement", et que ce défi, si c’en est un, Lancaster le relève et l'accomplit jusqu'au bout. Or c'est pas du tout sûr. On finit pas comprendre que ces baignades sont une sorte de voyage dans le temps.

(Il y a un film qui est sorti dernièrement en reprenant cette idée, littéralement :

"It must be some kind of …hot tub time machine"

Je ne l’ai pas vu, mais j'avais trouvé la réplique hilarante. En fait, c'est déjà l’idée de The Swimmer, la piscine à voyager dans le temps.)

Tout ça pour dire que j'y allais en pensant voir un film avec Lancaster en maillot de bain, le genre pas trop cérébral. Et finalement, je me suis retrouvé devant un truc qui avait plus de rapports avec Marienbad ou Copie Conforme, qu'avec, disons, Le Corsaire rouge.

Film vraiment étrange. Je n'arrive pas à savoir s'il est beau ou raté. Les deux peut-être bien, indissociablement. Par exemple, j'ai trouvé que le jeu de Lancaster sonnait constamment faux. On le voit rouler des mécaniques, plonger au ralenti, un vrai dieu, comme s'il n’avait pas changé de maillot de bain depuis la fameuse baignade de From here to eternity. Et dans le même temps, le scénario s'ingénie à le placer dans des situations de plus en plus scabreuses : on le voit draguer une gamine à peine plus âgée que ses filles (la scène dont tu parles), se trimballer presque nu au milieu d'une gentry en costume cocktail où il fait tache, essayer de reconquérir une ancienne maîtresse honteusement jetée... comme si Lancaster ne s'apercevait jamais de rien, du néant qu'est l'existence de son personnage.

C'est très curieux, parce qu'il donne toujours l'impression de ne pas être dans le même film que les autres, de ne pas jouer la même scène qu’eux. Mais pour le coup, cette apparente maladresse, ce jeu faux, colle bien au sujet du film - puisque c'est l'histoire d'un type qui ne voit pas son monde s'écrouler autour de lui, et qui, au fur et à mesure de ses baignades, bascule dans une autre dimension du temps, de plus en plus décalé, déplacé, continuant à jouer le winner d’antan, pendant que les autres lui envoient ses quatre vérités à la figure et dénoncent l’imposture.

(Ce qui me rappelle les reproches que j’avais pu lire ici ou là, sur le jeu de Binoche dans Copie Conforme. Binoche avait été fatale au cinéma de Kiarostami : ça tournait au réalisme à la française, etc, disait-on – et c’est vrai que le jeu de Binoche a quelque chose d’usant, de fatigant, par sa convention. Mais précisément, c’est le sujet du film de le faire apparaître comme tel et de maintenir le spectateur dans une hésitation constante, où alternativement il croit à la fiction qu’il voit, ou bien regarde une actrice en train de jouer sa partition.

Pareil dans The Swimmer : c’est important que le jeu de Lancaster nous fasse prendre de la distance par rapport à la fiction, pour qu’on regarde l’acteur jouer.)

Un film donc plutôt proche des expériences à la Resnais ou à la Kiarostami – sous ses apparences de mélo hollywoodien. Faut voir les premières minutes du film, entendre le thème de Marvin Hamlisch – superbe d’ailleurs :

http://www.tcm.com/mediaroom/index.jsp?cid=317807

un travelling ébouriffant, suspendu en l’air on ne sait comment, qui passe à travers les feuillages pour accompagner le plongeon de Lancaster depuis la forêt jusqu’au bassin.

Le thème musical annonce d’entrée la couleur : "la fin est proche, c’est le dernier plongeon, le grand saut" – et Marvin Hamlisch n’aura aucun mal à transformer le thème en marche funèbre dans la dernière scène.

Je ne sais pas trop ce qu'Héraclite voulait dire par "On ne peut entrer deux fois dans le même fleuve" - mais qui le sait de toute façon ? Ce mec n’était pas à une obscurité près, à ce qui paraît. Mais bon : admettons qu’on comprenne. On n’entre pas deux fois dans le même fleuve vu qu’un fleuve c’est de l’eau qui coule, que c’est jamais le même – bien qu’on dise que c’est le même, pour la commodité de l’entre-compréhension universelle. C’est le même fleuve et c’est pas le même : ainsi va la vie, faut que vogue le navire.

Soit. Mais dans une piscine ? On se dit c’est sans risque. Une piscine, c’est toujours la même. L’eau ne s’écoule pas, ni dans un sens ni dans l’autre, ni en avant ni en arrière. J’avais déjà attiré l’attention des forumeurs sur ce point essentiel en écrivant sur « Un homme qui crie », autre film sur un homme qui perd tout, et qui commence aussi dans une piscine pour finir dans un fleuve. Je suis en bonne place pour devenir un genre de spécialiste mondial de cette question épineuse : « De la piscine au fleuve : images du temps et expérience de la finitude, d’Héraclite à Burt Lancaster ». C’est un titre qui en jette. Et c’est une véritable aubaine pour les Spectres, vu que depuis, ce forum fleurit de tout un tas de bannières publicitaires pour des filtres à piscine, qui vont nous rapporter un max, de quoi nous acheter une deuxième villa à Deauville.

Bref.

On se disait donc, qu’à défaut d’entrer deux fois dans le même fleuve, on pouvait se consoler à l’idée qu’on pouvait se baigner deux fois dans la même piscine. On ne sait pas trop ce qu’on gagne au change pour l’instant, mais en attendant, ça a quelque chose de rassurant de savoir qu’une telle chose est possible.

Donc le film commence sur cette drôle d’idée : Lancaster décide de rentrer à la nage (« I’m swimming home », c’est sa formule), en traversant la piscine de toutes les propriétés qui le séparent de chez lui. C’est une idée super, à l’en croire, et il a tout ce qu’il faut pour y arriver : un maillot de bain, une forme d’enfer, et des amis friqués. Ils sont même tellement friqués ses amis qu’ils peuvent se payer le luxe de ne pas se baigner dans leurs piscines ; on les y voit jamais, et c’est déjà un signe de la déchéance sociale qui guette Lancaster, lui qui passe son temps à piquer des têtes, et qui finit, c’était à prévoir, dans une piscine municipale, la seule où il y ait plein de monde, où il se perd, anonyme, parmi la foule sans visage des baigneurs.

(On peut s’interroger ici sur la portée de telles images : si la piscine privée est le signe d’une vie sans authenticité, aller à la piscine municipale est le signe d’une vie ratée. Séguéla aurait pu le dire. Mais passons. Avec les Américains, faut pas s’étonner : pour eux, une piscine municipale, ça doit être le début du communisme, la fin des haricots.)

Cet alignement de piscines, Lancaster a l’idée d’appeler ça la « Lucinda River », du nom de sa femme. C’est une idée bizarre, au moins autant que celle de rentrer à la nage. Pourquoi appeler « rivière » une série de piscines, alors que c’est justement l’avantage d’une piscine, de ne pas être une rivière, d’être un lieu sûr, qui ne change jamais, sur quoi on peut compter ? C’est-à-dire : pourquoi réintroduire du temps, du mouvement, là où Lancaster avait la sécurité de l’immobilité, la certitude de rester ce qu’il est, de ne pas voir le temps lui échapper, en se baignant, pour l’éternité, dans la même piscine ?

Le voilà en tout cas parti pour une aventure qui promettait d’être la moins aventureuse que l’homme ait jamais imaginée. Imaginez : nager d’une piscine à l’autre pour rentrer à la maison. Tu parles d’un défi : un voyage de retour vers la sécurité conjugale du home, et tout ça sans même descendre le cours d’une rivière ou s’élancer sur la mer couleur de vin, comme Ulysse. Non : juste en plongeant d’une villa à l’autre, d’un martini à l’autre, dans le coin le plus prospère du Connecticut, sous le beau soleil d’été de 1966 – le plus bel été de l’histoire, toutes les chansons pop le disent. Pour l’aventure, on repassera. Le temps s’est figé au bord de la piscine, sous le soleil exactement. From here to eternity, il n’y a qu’un plongeon ; Lancaster se jette à l’eau : quel héros.

Sauf que rien se passe comme prévu. Fallait s’y attendre. Pour une raison simple : dès qu’on comprend le mouvement comme ce qui passe par une série de points, ou qu’on pense une rivière comme un simple alignement de piscines, ça ne peut qu’amener à des paradoxes temporels. Comment le mouvement peut-il se décomposer en une série de points, de coupes immobiles ? Comment une série de piscines pourrait-elle former la moindre rivière ? C’est un paradoxe bien connu que si on confond le mouvement avec l’espace parcouru, le mouvement n’atteint jamais son but (paradoxe de la flèche qui n’atteint jamais sa cible, parce qu’elle doit d’abord parcourir la moitié du chemin, puis la moitié de cette moitié, puis la moitié de cette moitié, et ainsi de suite, à l’infini, sans que la flèche de Zénon se fiche jamais dans la cible vu qu’il lui reste toujours à parcourir la moitié de l’espace qui la sépare de la cible).

Le film propose donc une curieuse image du temps, qu’on pourrait dessiner sous la forme d’un cercle brisé. A un premier niveau, le temps se brise en une série elliptique de scènes disjointes les unes des autres, une suite discontinue de stations à quoi correspond l’alignement des piscines traversées par Lancaster, et qu’il parcourt en faisant des bonds dans l’espace qui sont aussi des sauts dans le temps. A un second niveau, cette série discontinue ne bifurque pas dans toutes les directions comme le labyrinthe de Marienbad : elle finit par se boucler en prenant la forme d’un cercle qui ramène effectivement Lancaster à la maison, à son point de départ et d’arrivée.

Pour donner à ce texte une apparence de sérieux, on pourrait dire que le temps, dans The Swimmer, est ainsi à l’image d’une série de tangentes qui finirait par décrire un cercle.

Comme ça :

(schéma 1)

A titre de comparaison, le schéma temporel de Marienbad, fourni par Resnais et Robbe-Grillet (Cahiers du cinéma n°125) est infiniment plus complexe et fuyant, et ne s’apparente à aucune figure géométrique reconnaissable, sinon à une partition de musique.

Comme ceci :

(schéma 2)

A l’idée d’un temps qui s’écoule tout uniment comme un fleuve se substitue donc, à un premier niveau, l’image d’un temps disjoint en une série de piscines séparées les unes des autres. Si bien que Lancaster ne peut passer d’une piscine à l’autre sans, en même temps, sauter d’un temps à l’autre, faire des bonds dans le temps, dans l’avenir ou dans le passé, on ne le sait pas trop. Il se retrouve confronté à la petite baby sitter de ses enfants, qui a trouvé le temps de grandir, on ne sait pas quand. Puis il fait face à des amis à qui il doit de l’argent, alors qu’il se croit riche, pas du tout dans le besoin. Puis à une maîtresse qu’il a abandonnée, mais c’est à peine s’il s’en souvient, à croire qu’il ne l’a pas vécu ; et tout ça, sans qu’on arrive à savoir si ces rencontres permettent de reconstituer son passé (ce qui lui est arrivé avant que le film commence), ou s’il avance à grands bonds discontinus dans son propre avenir, et que chaque étape, au bord de la piscine, lui permet d’apprendre ce qu’il a loupé dans l’ellipse de quelques années qui le fait bondir, sans continuité, d’une piscine à l’autre. C’est comme une course en ligne droite où le coureur, totalement désorienté, se perdrait à mi-chemin, et ne trouverait plus l’arrivée. Ou alors, c’est un long sommeil entrecoupé d’éveils, où le dormeur aurait besoin d’apprendre ce qu’il a manqué dans l’intervalle. Un peu comme dans Inception ; la piscine jouerait le rôle du « kick » qui permet à Lancaster de se réveiller et de se demander où il se trouve. (dans la critique des Cahiers, ils évoquent « Rip Van Winkle », un des contes américains fondateurs, où le vieux Rip s’endort vingt ans au pied d’un arbre, et ne reconnaît plus à son réveil, le monde qu’il a quitté ; ce qui change dans The Swimmer, c’est que Lancaster est une sorte de Rip Van Winkle somnolent, qui ne cesserait pas de s’endormir et de se réveiller.)

A ce premier niveau, le film prend l’apparence d’une chronique sociale. On est à la veille de 1968. Les modèles identifiants des années 50 fuient dans tous les sens. Et le parcours de Lancaster se comprend alors comme un « processus de démolition » (selon la formule de Fitzgerald, l’influence revendiquée de John Cheever, l’auteur de la nouvelle dont le film s’inspire).

Si vous ne voulez pas connaître la fin, c’est le moment de vous boucher les yeux. Déjà que j’en ai pas mal dit.

Finalement, Lancaster rentre bien à la maison. Mal en point, éreinté, transi, avec la pluie qui s’est mise à tomber sans désemparer. Il fait moins le malin maintenant. Et qu’est-ce qu’il trouve ? Une porte close, une maison vide. La femme a disparu. Les enfants aussi. Entre temps, on a appris que sa vie n’était pas, n’était plus si idéale. Il avait tout, une femme, des enfants, une villa. Il n’a plus rien, à part des dettes monstrueuses ; même l’épicier du coin ne se gêne plus pour lui réclamer devant tout le monde le fric qu’il lui doit, c’est dire s'il a touché le fond. Ses filles sont des délinquantes aux dires du voisinage : on ne sait pas, mais elles ont dû entendre Dylan brancher sa guitare et prendre la route 66 pour la Californie, avec des motards. Ca leur disait plus rien de boire des martinis avec papa, au bord de la piscine. On les comprend.

A un second niveau, les lignes discontinues finissent par décrire un cercle. Le temps forme une boucle, un cercle brisé, sans point de départ ni d’arrivée ; une roue dans quoi l’homme tourne sans cesse. En un sens, quand Lancaster parvient chez lui, il atteint seulement un point de relance : le voyage ne l’a pas mené ailleurs mais à son point de départ (le home) ; le point d’arrivée est en même temps un point d’origine, conformément au voyage de retour qu’il a entrepris.

Ce temps cyclique, auquel les lignes discontinues se rapportent, explique qu’on ne sache jamais si Lancaster, d’une piscine à l’autre, avance dans l’avenir ou revient sur ses traces, sur son passé. C’est, de manière indécidable, l’avenir qui fait retour ; ou bien le passé qui se tient en embuscade pour le ramener à son point de fuite, indéfiniment.

On pourrait très bien imaginer ainsi que la scène finale ne soit que l’avant-dernière, celle qui précède la toute première scène du film, où on voyait Lancaster surgir du bois, sans qu’on sache d’où il venait, lui-même ayant perdu la mémoire et partant à la recherche de ce qu’il a oublié-refoulé – le désastre permanent que fut, que sera, sa vie. On pourrait très bien imaginer que la fin ne soit qu’un replay et que Lancaster recommence, indéfiniment, à tourner dans sa roue, d’une piscine à l’autre. Le parcours de Lancaster s’approfondit alors d’une dimension existentielle : ce n’est plus seulement le processus de démolition par quoi se trouvent dénoncés les modèles sociaux de réussite promus par l’Amérique publicitaire des années 50. C’est, de manière plus essentielle, plus émouvante, la voie de l’homme qui ne cesse pas d’oublier et de se ressouvenir qu’il va vers sa mort, et qui s’entend sans cesse rappeler, raconter au futur antérieur, le désastre qui l’attend à chaque instant, depuis toujours.

Eyquem- Messages : 3126

Re: The Swimmer (F. Perry) : On ne peut entrer deux fois dans la même piscine

Re: The Swimmer (F. Perry) : On ne peut entrer deux fois dans la même piscine

comme on dit : "j'ai pas vu le film, mais j'ai lu le texte; c'est cool, un peu dylanesque"

t'as évoqué narcisse, et son fameux : on ne se contemple pas deux fois dans la même piscine...?

est-ce une bifurcation entre deux âges du rock, de l'amérique, entre le juif et le noir...? il me semble que si elles avaient entendu dylan brancher sa guitare, elles auraient plutôt pris l'autoroute 61; la route 66 étant réservée à chuck, et au pas de canard...

une autre piscine; ma scène de piscine favorite

t'as évoqué narcisse, et son fameux : on ne se contemple pas deux fois dans la même piscine...?

on ne sait pas, mais elles ont dû entendre Dylan brancher sa guitare et prendre la route 66 pour la Californie, avec des motards.

est-ce une bifurcation entre deux âges du rock, de l'amérique, entre le juif et le noir...? il me semble que si elles avaient entendu dylan brancher sa guitare, elles auraient plutôt pris l'autoroute 61; la route 66 étant réservée à chuck, et au pas de canard...

une autre piscine; ma scène de piscine favorite

Borges- Messages : 6044

Re: The Swimmer (F. Perry) : On ne peut entrer deux fois dans la même piscine

Re: The Swimmer (F. Perry) : On ne peut entrer deux fois dans la même piscine

lol C'est vrai mais j'en cherchais une qui aille en Californie.elles auraient plutôt pris l'autoroute 61

En cherchant des extraits sur YouTube, je suis tombé sur cette pub :

Une réécriture évidente du film, mais qui renverse totalement ce qu'il montre. Ici, la pub dit ce à quoi Lancaster rêvait que son périple ressemble et que le film dénonce comme une illusion comique.

Mais les publicitaires pouvaient pas supporter la démythification ; ils remettent toutes les choses en ordre (l'Amérique idéale des années 50 et des garden parties, le lonesome swimmer qui part avec la fille, et pas un Noir en vue, seulement la musique de Dinah Washington)

Eyquem- Messages : 3126

Re: The Swimmer (F. Perry) : On ne peut entrer deux fois dans la même piscine

Re: The Swimmer (F. Perry) : On ne peut entrer deux fois dans la même piscine

Je suis en bonne place pour devenir un genre de spécialiste mondial de cette question épineuse : « De la piscine au fleuve : images du temps et expérience de la finitude, d’Héraclite à Burt Lancaster ».

(j'ai pas encore tout lu, mais j'épingle ça qui m'a bien fait rire derrière mon écran)

Re: The Swimmer (F. Perry) : On ne peut entrer deux fois dans la même piscine

Re: The Swimmer (F. Perry) : On ne peut entrer deux fois dans la même piscine

En relisant le texte d'Eyquem, les images et les sons du film me revenaient en mémoire déformés par le souvenir mais aussi par l'insistance, la lourdeur un peu agressive des effets typiques des années 60-70 qui ont un peu mal vieilli.

Typiquement, je pense à la scène de la piscine municipale où on en rajoute dans le tremblé de la caméra subjective et dans la stridence des cris d'enfants, comme s'il fallait pousser le volume au maximum pour comprendre comme c'est insupportable de se baigner dans cette piscine.

Au niveau de l'image, on retrouve un peu cette logique dans l'utilisation du zoom pour insister sur un détail, un personnage. Pas forcément dans ce film, mais c'est quelque chose qui m'avait frappé dans Le Boucher par exemple.

Typiquement, je pense à la scène de la piscine municipale où on en rajoute dans le tremblé de la caméra subjective et dans la stridence des cris d'enfants, comme s'il fallait pousser le volume au maximum pour comprendre comme c'est insupportable de se baigner dans cette piscine.

Au niveau de l'image, on retrouve un peu cette logique dans l'utilisation du zoom pour insister sur un détail, un personnage. Pas forcément dans ce film, mais c'est quelque chose qui m'avait frappé dans Le Boucher par exemple.

The swimmer / Le plongeon ( Franck Perry) 1968

The swimmer / Le plongeon ( Franck Perry) 1968

Assez bon film charnière entre le cinéma classique hollywoodien et le nouvel hollywood dont on a les deux manières de filmer. Merrill (Lancaster), superbe, sourire ravageur, la belle cinquantaine surgit d'un bois où on a aperçu un cerf, un hibou ?!? et arrive dans une propriété, où on le connait, on l'accueille quoique une certaine gêne déjà s'installe, qui ira grandissant au fur et à mesure des rencontres de Merrill dont on sent vite que sa vie a basculé alors que le film n'expliquera jamais rien à ce sujet.

Merrill décide comme sur un coup de tête de relier sa maison en empruntant les piscines des propriétés sur son chemin. Nager pour lui est salvateur, il conserve alors à son personnage toute sa superbe et peut être dans le déni de sa véritable histoire (qu'on ignore donc). En revanche au sortir des piscines, entre elles, ils rencontre des personnages bien réels qui lui font des reproches voilés ou plus agressifs sur son comportement passé.

Chemin faisant son corps accuse le coup, il boite il est fatigué, il a froid, il est recroquevillé sur lui même (ça n'est plus le Merrill du début) il ne peut plus simuler, dénier qui il est jusqu'à la dernière piscine, de sa descente aux enfers, la piscine municipale, ou la foule l'empêche de nager, le fait sortir de sa bulle, le malmène ainsi que deux couples de connaissances qui ne l'épargnent pas sur son comportement avec ce qu'il disait avoir jusque là de plus cher, sa famille, sa femme et ses deux filles.

Ca disons que c'est le champ. Le contre-champ ne comptez pas sur moi pour le dire .

.

C'est une espèce de road-movie, de swimming-pool movie en pointille, bien fait, assez pathétique, triste.

en pointille, bien fait, assez pathétique, triste.

Merrill décide comme sur un coup de tête de relier sa maison en empruntant les piscines des propriétés sur son chemin. Nager pour lui est salvateur, il conserve alors à son personnage toute sa superbe et peut être dans le déni de sa véritable histoire (qu'on ignore donc). En revanche au sortir des piscines, entre elles, ils rencontre des personnages bien réels qui lui font des reproches voilés ou plus agressifs sur son comportement passé.

Chemin faisant son corps accuse le coup, il boite il est fatigué, il a froid, il est recroquevillé sur lui même (ça n'est plus le Merrill du début) il ne peut plus simuler, dénier qui il est jusqu'à la dernière piscine, de sa descente aux enfers, la piscine municipale, ou la foule l'empêche de nager, le fait sortir de sa bulle, le malmène ainsi que deux couples de connaissances qui ne l'épargnent pas sur son comportement avec ce qu'il disait avoir jusque là de plus cher, sa famille, sa femme et ses deux filles.

Ca disons que c'est le champ. Le contre-champ ne comptez pas sur moi pour le dire

C'est une espèce de road-movie, de swimming-pool movie

Invité- Invité

Sujets similaires

Sujets similaires» Si la beauté est dans l'oeuvre d'art elle-même et non dans le regard de celui qui la contemple, peut-on prédire qui aura l'oscar?

» Y a-t-il vraiment plus de savoir dans un blockbuster que dans un Tarkovski, ou un Ozu (demanda Stéphane Pichelin)

» Il était une fois l'Anatolie, de Nuri Bilge Ceylan

» Invictus (cette fois c'est le bon)

» Il était une fois les 55 jours de Pékin

» Y a-t-il vraiment plus de savoir dans un blockbuster que dans un Tarkovski, ou un Ozu (demanda Stéphane Pichelin)

» Il était une fois l'Anatolie, de Nuri Bilge Ceylan

» Invictus (cette fois c'est le bon)

» Il était une fois les 55 jours de Pékin

Permission de ce forum:

Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum

Accueil

Accueil